"Dire que j'ai failli le gifler…Ah, mais pourquoi me suis-je retenu, pourquoi est-ce que je me retiens toujours…?!!"

-- Philippe Djian

"Je parle du vaisseau. Comme c'est un nouveau modèle, je me suis dit que quelque chose pouvait clocher à bord."

- Isaac Asimov

Un bon quarante-cinq minutes. Quarante-cinq minutes en temps normal, en fait, parce que des fois, ça peut être pire. Il s'agit de manquer un métro de justesse et on étire déjà plus. Sans trop savoir pourquoi, après avoir couru comme un défoncé pour ne pas le rater, il reste là, les portes ouvertes, et il attend. On reprend alors notre souffle et on se trouve con d'avoir couru pour rien, et là on perd encore du temps. On prend du temps. Peut-être au fond ne s'agit-il que de trente secondes qui en ont l'air de quelques centaines, mais quand on se met à penser à toutes les conséquences que peut occasionner un retard, aussi léger soit-il, les secondes sont grosses comme la bouche du métro. Et on plonge dans le temps ralenti, impuissants et soumis.

Enfin, quanrante-cinq bonnes grosses minutes pour me rendre de chez nous à la job par le transport en commun, quarante-cinq minutes quand il n'y a pas de bloquage de circulation, quand il n'y a pas un chien fraîchement écrasé sur Christophe-Colomb, quand il n'y a pas une trentaine de mioches avec leurs accompagnateurs qui viennent foutre le bordel, quand il n'y a pas une tempête, une journée sans auto ou une parade de la communauté montréalo-hindoue sur St-Hubert. Autobus 18 sur Beaubien coin 29ième avenue en face du restaurant Mirasol jusqu'au métro Beaubien. Ligne orange direction Côte-Vertu jusqu'à Berri-UQUAM. En revenant, c'est le contraire.

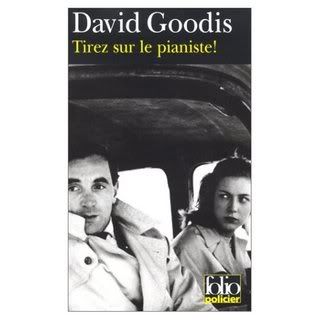

Je pourrais prendre mon vélo, je l'ai déjà fait. Mais d'abord, être tout juteux avant même de commencer un quart de travail, c'est pas dans mes valeurs, et puis, je suis pas encore arrivé à lire en pédalant. Sans le transport en commun, je ne lirais pratiquement pas. C'est le seul moment dans ma vie où je ne peux rien faire d'autre, à part regarder les filles, mais ce sont là deux activités facilement jumelables. Il est loin, le temps où je m'imposais des périodes de lecture. C'est peut-être ça, vieillir. Quand la vie prend le dessus. Quand la lessive devient plus importante que Camus. Quand la télé semble délicieuse après une dure journée. Et le programme de lecture, lui, il en prend un coup. Lire dans un contexte rempli de distractions sous-entend des lectures plus légères. Alors Céline, Melville, Miller, Faulkner, Roth et Rushdie perdent encore leur tour au profit de ceux qui ont eu la décence d'écrire des livres dont on peut voir le bout en moins de deux semaines à temps partiel.

À la limite, j'aime bien que la route soit longue sur le chemin du retour, ça permet de lire plus longtemps, dans la mesure où la journée n'a pas laissé trop de séquels. Je suis à mi-chemin dans la file pour l'autobus au métro Beaubien, en plein dans le rush de neuf heures du soir. Tout le monde fuit le centre-ville vers la périphérie. Le petit papier de transfert dans mon livre, je suis assis sur le trottoir et mes yeux sont rivés au texte. Je me lève sans y déroger alors que le véhicule se pointe. J'avance lentement, dans la file et dans l'histoire, et ne reviens à la vie qu'une fois devant la porte. Y'a de la musique latino qui joue. Des ballons et un petit plat de bonbons à côté de la boîte à tickets avec une inscription « Fiesta Latino Bonbons gratuits ». Le chauffeur chante approximativement l'insupportable ligne de trompettes et salue chaleureusement d'une voix exagérée chacun des voyageurs en lui rappelant les bonbons. En avançant dans l'allée, je remarque les visages perplexes. Le chauffeur est de bonne humeur et les voyageurs hésitent à se laisser aller à ce bonheur suspect. C'est pas normal. Certains sourient, d'autres tentent en vain de faire comme si de rien n'était, mais allez essayer d'ignorer la musique, pour voir. Je me dirige vers le fond, pas tant pour fuir le bonheur gratuit que pour mieux lire en paix. La file est plutôt dense, les sièges se remplissent vite. Je réussis à m'asseoir et la place à ma droite est la dernière à être prise. Je regarde autour, la moitié des gens suçottent un bonbon. Merde, c'est là que je regrette de ne pas avoir pigé dans le bol. Certains ont des menthes rouges et blanches - le classique - mais je remarque aussi des modèles plus classe, genre fudge ou caramel. J'aurais bien pris un caramel. Et je le remarque, lui, qui s'asseoit à ma droite.

- Heille salut. T'arrives-tu de la job?

- Ah, salut. Ben oui.

- C'est drôle, je t'ai pas vu dans la file tantôt.

- Ben coudonc.

Je ne sais pas son nom. Tout ce que je sais - en fait, tout ce qu'on a de commun - c'est l'employeur et notre jour d'arrivée au magasin. On nous a fait faire ensemble le tour de la place, les présentations, les explications. Son nom est parti en même temps que la poignée de main initiale. Je n'ai aucune idée de son nom. Ça fait un an. Il travaille aux vidéos et son uniforme est rempli, mais rempli de macarons promotionnels. Il doit trouver ça cool d'avoir un macaron de Scooby-Doo sur l'épaule. Des petits détails comme ça qui me rendent accessoire le fait de savoir son nom. Dans ses mains, un livre d'Asimov, genre le tome 43 d'une de ses 32 séries. Il va peut-être se mettre à lire et me foutre la paix, mais je remarque le signet qui n'a pas franchi cinquante pages, ce qui veux dire qu'il n'est pas tout à fait dedans encore. Il va peut-être préférer me parler. Moi je suis à la moitié de mon livre, ça me coûte de mettre une pause à l'histoire. Je reste sur mes gardes et ne me fais pas d'attentes. À part quelques exceptions, comme le Fucking Thériault, mes expériences avec des lecteurs de science-fiction se sont rarement révélées concluantes. Il pourrait se transformer en monstre, on sait pas. Vous pouvez voir là une sorte de racisme, si vous forcez un peu. Ça m'est égal. Puis merde, on dirait qu'il a mauvaise haleine.

- Qu'est-ce que tu lis? me demande-t-il d'entrée de jeu.

- Philippe Djian, que je lui répond sans trop d'enthousiasme. Je SAIS pertinemment que ça ne l'intéresse pas. Et surtout, JE SAIS QU'IL ME POSE LA QUESTION POUR QUE JE LA LUI RENVOIE. Mais ça ne se passera pas. (…) « Toi, tu lis Asimov ? »

Ah, le con.

- Ouais ouais ouais, c'est la série des robots, tu connais-tu ça?

- Ben là, je suis libraire…

- Mais t'en as-tu déjà lu?

- J'aime pas vraiment ça, la SF. J'en ai lu un de lui, une fois, ça fait longtemps. Mais j'aime pas ça, la Science-fiction.

- OH YEAH! LE PROCHAIN ARRÊT, LÀ, ÇA VA ÊTRE CHRISTOOOPHE-COLOMB! lance le chauffeur-bonheur. Même assis dans le fond et avec la musique, on peut l'entendre faire ses calls.

- Te rappelles-tu lequel?

- Bah, un des Fondation, là, genre Fondation Foudroyée…

- Ah ben là, qu'il me lance comme s'il avait trouvé la solution à mon problème, j'imagine ben que t'as pas aimé ça, y faut que tu commences au début de la série! Regarde, je vas te les nommer dans l'ordre.

Il a fait ça pour le cycle Fondation, pour le cycle des Robots, puis il m'a nommé les recueils de nouvelles et les livres à part en me disant régulièrement des lignes du genre « Y faudrait que tu commences par celui-là » ou encore « Lui, t'aimerais ça ». Il me disait des choses comme ça. Plus on s'enfonçait, plus je songeais au fait que j'avais affaire à un vrai Nerd, avec tout ce que ça peut compter de préjugés longs comme le bras. Pas de place pour la pitié ou la compréhension ici, j'étais avec un putain de Nerd qui parle fort et qui veut rien entendre. Un gars qui trouve ça cool d'avoir un macaron de Scooby-Doo sur l'épaule, et qui en parle à ses amis. Peut-être même sur internet. Un gars qui couche dehors pour être certain de voir le nouveau Star Wars avant tout le monde. Un gars qui, devant son miroir le matin, se peigne comme ça pour de vrai et n'y voit vraiment aucun problème. Pendant ce temps-là, mon livre restait ouvert sur mes cuisses et mes yeux s'y rivaient à chaque temps mort pour souffler un peu et me détourner de l'haleine fade.

- PA-PA-PA-PIIIIII-NO! LATIIIII-NO!

Toute sa tentative de conversion était entrecoupée de commentaires accessoires sur quoi que ce soit pouvant lui passer sous les yeux. L'autobus s'arrêtait à un feu rouge et on pouvait voir une pancarte électorale à la hauteur de la fenêtre et il se lançait.

- Han, ok, y sont intellingents d'avoir mis ça à la hauteur de la fenêtre de l'autobus, mais y'ont pas pensé que ceux qui sont assis en face de nous autres, y sont dos à la pancarte, fait qu'ils peuvent pas la voir.

Je m'enfonçais encore plus dans mon livre.

- ON ARRIVE À IBERVILLE, Y'A DU MONDE À' MESSE!!!!

Il y avait foule au Parc Molson.

- Voyons donc, c'est quoi qui se passe là?

- On est le 23 juin au soir. Ça c'est un parc municipal, pis y'a de la musique. C'est la Saint-Jean-Baptiste, dans toutte les parcs de toutte le Québec.

- Je trouve ça con, la Saint-Jean.

Avec ses amis Nerds, il aurait surement pu en parler longtemps que c'est con, la Saint-Jean. Ils en auraient parlé fort et avec une voix enthousiaste qui ferait fuir les non-initiés. Mais il n'en parlerait pas avec moi. Même s'il venait toucher des valeurs fondamentales, je savais pertinemment qu'argumenter avec lui était du temps perdu. Ça me plaisait en fait, que ce gars-là ait des opinions totalement différentes des miennes. J'étais certain qu'il ne serait jamais dans ma gang.

- Excusez-moi, je vous entendais parler d'Asimov, mais avez-vous lu le cycle de Dune?

Ah non c'est pas vrai. Non non non. Non! Je ne me taperai pas un sandwich entre deux futuristes, c'est pas vrai.

« Oui oui, j'allais y venir. » Il s'adresse à moi et ajoute « Peut-être même que t'aimerais mieux ça qu'Asimov, parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais Asimov écrit pas super bien. Mais Dune, par exemple. » Il regarde la fille à ma gauche à qui il a envoyé un fumet d'haleine. Je suis pris dans le warp zone. « Peut-être pas la Genèse pis toutte, là, mais le noyau de la série, ça c'est sûr. »

Puis j'y pense, je me dis que je pourrais changer de place avec elle, les laisser parler de robots et de vaisseau spatial et continuer à lire mon livre et ne pas en décrocher sous aucun prétexte jusqu'à mon arrêt. De la vraie lecture profonde. De la lecture de survie. J'allais le proposer quand la fille a répondu que « Oui, c'est super bon. » Pas de substance. Mauvaise réponse. Luke Skywalker pour les pauvres à ma droite l'a gratifiée d'un sourire poli et diplomate signifiant clairement la fin de leur entretient. Elle avait été détectée. C'était une androïde. Une poseur. Ok, elle avait peut-être lu Dune et Asimov, mais elle a sûrement entrecoupé ça genre du Journal de Bridget Jones ou d'un Paulo Coelho. Une fille, quoi. Lui n'en a rien à foutre de ce genre de lecteurs-là. Il veut des disciples. Il a le viseur pour détecter les bons et la puissance pour enrayer les charlatans. Dans le monde de la littérature réaliste, personne n'a de pouvoirs spéciaux dans le genre. J'étais grand perdant, j'aurais bien aimé le lasérifier, ou quelque chose comme ça. J'étais misérable, comme tous mes auteurs, comme Djian, là, dans mes mains, seul dans son salon, un scotch aux lèvres, sans inspiration et sans baise depuis des mois.

- POUR CEUX-LÀ QUE ÇA INTÉRESSE, ON EST RENDUS À ST-MICHEL!

Pire que tout, le congédiement en douce qu'il venait d'opérer signifiait non seulement qu'il avait plus de pouvoir que moi, mais en quelque sorte, qu'il me prenait comme « élu ».

- Ça parle de quoi, ton livre?

J'ai fait un peu exprès, pour être sûr de marquer une frontière entre nos deux genres. Détachement et misérabilisme, là étaient mes seuls pouvoirs.

- Ben, c'est un gars que sa femme est morte, un écrivain, pis y'a pus d'inspiration, pis y fait pas grand chose, y baise pus, c'est là que je suis rendu.

Je voulais être certain qu'il n'ait jamais envie d'en lire. Et je sais que Djian était de mon côté. Peut-être même qu'il se serait choqué, qu'il aurait fait une scène de Français pas endurable, pas sortable. Oh oui, il l'aurait planté solide. Moi, j'étais encore qu'un apprenti.

- Est-ce que t'écris, toi?

- (…) ben, euh, oui…

- Pis c'est quoi, ce que t'écris?

J'ai levé mon livre en exemple, « Des affaires comme celles que je lis, je sais pas, des observations, le vrai monde, le plus possible. J'ai de la misère à inventer des histoires » Il a hoché la tête. Comme s'il comprenait. Il catchait peut-être quelque chose, mais pour ce qui était de comprendre, j'en doute. Et là je me disais Ben quoi, est-ce que je vais vraiment lui balancer la sauce? Est-ce que je vais m'ouvrir à lui sous prétexte qu'enfin, quelqu'un me parle d'écriture? De mon écriture? Naann. Y'a une attrape certain.

- Est-ce que t'écris un roman?

Pourquoi est-ce qu'il me posait ces questions-là, merde? Depuis le temps que je garde tout ça pour moi, que je n'en parle à personne sauf si on me tord le bras et là je suis pris avec le Capitaine Kirk qui me fais une clé de bras avec un laser sous la gorge. Pourquoi me prend-t-il par les sentiments? Je sais très bien qu'encore une fois, c'est une question miroir, lui-même doit avoir un projet de roman historico-galactique et ne peut attendre de m'en parler. Mais la question. Il a posé LA question. Peu importe l'intention, ses mots sont les mêmes que ceux d'une personne réellement intéressée. C'est la première fois qu'on m'en parle, hors de mon cercle d'amis. Je suis baisé. Je flanche.

- Ouins. Un genre d'histoire en cours, là… Une fille qui se fait avorter pis un gars qui lui tient compagnie…

Attention mon gars, tu deviens émotif.

- Ah hum. Moi c'est encore juste un projet. Mais ça fait deux ans que j'y pense.

Je le savais. J'arrête de penser à moi, un peu soulagé.

- Si t'écris rien, y se passera rien. J'ai pas ben ben d'expérience, mais j'ai appris que si tu te pognes le cul, ben t'apprends à connaître ton cul. Si tu te mets devant ton ordi pis que tu te provoques, y'a pas le choix de se passer quelque chose un moment donné.

- Je l'sais, mais c'est ben complexe. C'est une histoire qui se passe dans un autre monde, sur quatre cents ans et qui touche vraiment à toutes les strates de la société. Du paysan jusqu'au Roi. Mais on se rend compte que le Roi, c'est pas vraiment lui qui a le pouvoir, que c'est les guerriers qui dealent les affaires, qui vont conquérir les autres, pis qui font des crosses. Y'a full de corruption, c'est un peu une satire du monde dans lequel on vit.

Je veux Alain Stanké qui sort de nulle part en pointant les caméras, me disant que tout ça n'est qu'une blague.

- T'intéresses-tu un peu à la politique?

Je lui répond par les yeux. Juste les yeux.

- Mais plus ça va, plus je le pense en film. Y'a pas de bons films de SF au Québec. Y'a juste des espèces de comédies dramatiques. Genre Gaz Bar Blues.

Encore, les yeux.

- Quoi? Tu l'as aimé, je gage, ce film-là?

- Pas mal, ouins.

- Moi j'ai trouvé ça vraiment cheesy. Je suis tanné qu'au Québec, ça soit tout le temps nombriliste pis misérable. On dirait qu'y sont pas capables de voir plus loin que leur bédaine. Les Québécois y pensent juste à eux autres, comme si y'avait pas d'autres problèmes dans le monde.

Espèce de citoyen du monde à la con, que je me dis. À force de lire des histoires sur des prototypes de sociétés idéales, tu t'oublies, mon gars. T'oublies que toi aussi t'es Québécois. T'oublies qu'avant de changer le monde, faudrait au moins que t'arrêtes de faire peur aux autres quand tu leur parles. T'oublies que t'as un macaron de Scooby-Doo, t'oublies qu'à agir de même t'auras jamais de blonde, que tes histoires ça intéresse juste des gars qui habitent encore chez leur mère, des gars qui se sont jamais rasé le pinch qui se crossent en pensant à la princesse Léa. T'es con, t'es laid, tu pues, pis à cause de toi, j'ai pas lu de tout le trajet pis on est presque rendus.

- PIE-IX, --UF!

- C'est drôle, han, on pense vraiment tout le temps le contraire de l'autre.

Il sourit et me regarde en hochant la tête. « T'habites où? »

- Trentième.

- Hé! On est voisins! J'habite sur la Vingt-neuvième!

Même si mes espoirs de finir le trajet en paix étaient révolus depuis longtemps, cette nouvelle découverte, ce nouveau point en commun m'a calé au fond du siège. Voilà qu'on allait jusqu'à sortir ensemble de l'autobus, peut-être même traverser la rue ensemble.

- J'habite juste en arrière du restaurant, au sous-sol. Heille, ça veut dire qu'on a le même dépanneur! La même pharmacie! C'est un pas pire beau coin pareil, han?

J'aperçois par le pare-brise de l'autobus la lueur jaune de l'affiche lumineuse du Jean-Coutu, devant lequel est placé l'arrêt où je descend. Où on descend. En face du restaurant Mirasol. Je souris en pensant que les fenêtres de son appartement donnent peut-être sur la cour arrière du restaurant et que son décor quotidien se résume probablement à des boîtes vides d'aliments, des sacs à poubelles, un bac à graisse de frites et des pizza-makers Pakistanais en break de cigarette. Et l'odeur. L'odeur.

- OKÉÉÉ, LE PROCHAIN ARRÊT C'EST POUR CEUX-LÀ QUI VEULENT SE TROUVER UN AMI!!! lance le chauffeur heureux de sa référence publicitaire.

Il a tiré sur la corde et s'est dirigé vers la sortie, prêt pour agiter sa main devant la porte afin d'actionner le mécanisme de téléportation à l'extérieur. Il a ajusté ses lunettes et se tenait droit. Aussitôt la porte entrouverte, sa jambe était engagée et son pied a rapidement touché terre. Il y avait tant à conquérir.

Je lui ai emboîté le pas, nonchalant, en me disant qu'au moins, ce serait lui que les ennemis descendraient en premier.

Michel-Olivier Gasse © 2006